Lorsqu'une entreprise embauche, le coût réel d'un salarié dépasse de loin le simple salaire net qui apparaît sur le bulletin de paie. Pour avoir une première idée, une règle simple consiste à multiplier le salaire brut par un coefficient allant de 1,45 à 1,65. C'est une estimation rapide qui donne déjà un ordre de grandeur du coût total, avant même de penser aux frais annexes. La raison ? Les fameuses charges sociales patronales.

Décomposer le coût global d'un salarié

Comprendre le coût d'un salarié pour une entreprise est une étape cruciale pour bien piloter sa stratégie financière et s'assurer que les projets restent rentables. Le montant versé au collaborateur n'est que la partie visible de l'iceberg. Le coût complet, qu'on appelle parfois "salaire super-brut", cache en réalité un ensemble de dépenses bien plus vaste.

Imaginez que vous achetez une voiture. Le prix affiché chez le concessionnaire n'est qu'un point de départ. Pour rouler avec, il faut obligatoirement ajouter l'assurance, le carburant, l'entretien, la carte grise... C'est exactement la même logique ici : le salaire brut est le prix de base, mais le coût réel pour l'entreprise inclut toute une série de frais additionnels obligatoires.

Au-delà du salaire brut

Le calcul du coût total d'une embauche ne s'arrête pas aux cotisations sociales. Pour avoir une vision juste et éviter les mauvaises surprises, il est indispensable d'intégrer toutes les dépenses, directes comme indirectes, liées à l'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipe.

Un recrutement est un investissement stratégique. Omettre certains coûts, même s'ils semblent mineurs, peut complètement fausser la rentabilité d'un projet ou d'un service et conduire à des décisions budgétaires inadaptées.

Ces dépenses supplémentaires peuvent inclure des éléments très variés :

- Les avantages sociaux : la mutuelle d'entreprise obligatoire, la prévoyance, les titres-restaurant.

- Les frais de fonctionnement : le matériel informatique, les licences logicielles, l'aménagement du poste de travail.

- Les coûts indirects : la formation professionnelle, la médecine du travail, sans oublier les frais de recrutement eux-mêmes.

Même s'ils varient d'une situation à l'autre, ces éléments pèsent lourd dans le budget global. Les ignorer, c'est un peu comme naviguer à vue, avec le risque de mettre en péril la santé financière de l'entreprise sur le long terme. Ce guide va vous aider à décortiquer chaque poste de dépense pour maîtriser ce calcul essentiel.

Décortiquer les cotisations sociales sur le salaire brut

Le salaire brut, celui qu'on négocie fièrement lors de l'embauche, n'est en réalité que la partie visible de l'iceberg. Pour une entreprise, c'est le point de départ d'un calcul bien plus complexe qui déterminera le coût réel d’un salarié. C'est sur cette base que viennent se greffer toute une série de prélèvements obligatoires, le cœur de notre modèle de protection sociale.

Comprendre leur mécanique est absolument essentiel pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur la fiche de paie et pour bien budgeter ses recrutements.

Ces prélèvements, qu'on appelle les cotisations sociales, se divisent en deux grandes familles. D'un côté, il y a les charges salariales, qui sont déduites du salaire brut pour aboutir au salaire net, celui que le collaborateur touche vraiment sur son compte.

De l'autre, on trouve les charges patronales, que l'entreprise paie en plus du salaire brut. Et c'est la somme de ces deux types de charges qui fait grimper la note finale pour l'employeur.

Le rôle des charges salariales et patronales

Chaque cotisation a une mission bien précise : financer une branche de la Sécurité sociale ou des régimes complémentaires. Ce ne sont pas de simples impôts, mais la contrepartie d'une protection collective pour chaque salarié.

Imaginez ces charges comme les différentes primes d'une assurance multirisque. Chaque cotisation couvre un risque spécifique, tissant un filet de sécurité pour le salarié tout au long de sa vie professionnelle et personnelle.

Voici les principaux postes financés par ces prélèvements :

- Santé : Pour couvrir les frais médicaux, la maternité, l'invalidité ou les décès.

- Retraite : Finance les pensions du régime de base et des régimes complémentaires (comme l'Agirc-Arrco).

- Famille : Contribue aux allocations familiales et autres aides pour les foyers.

- Chômage : Permet de verser une indemnisation aux salariés qui perdent leur emploi.

- Formation professionnelle : Finance les actions de formation pour que les salariés puissent monter en compétences.

La gestion de ces calculs doit être irréprochable. Une bonne maîtrise de ces mécanismes permet non seulement d'éviter les erreurs, mais aussi d'optimiser la gestion de la paie. C'est d'ailleurs un domaine complexe où l'externalisation de la comptabilité peut devenir un véritable atout stratégique.

Comprendre la répartition des charges

Attention, les taux de ces cotisations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ils varient selon le niveau de salaire et le statut du salarié (cadre ou non-cadre). C'est pour ça que le coût d'un salarié pour une entreprise n'est jamais un simple pourcentage fixe du salaire brut.

Pour un employeur, les charges patronales représentent généralement entre 25 % et 42 % du salaire brut. Ce chiffre est plus faible pour les bas salaires, notamment grâce à des dispositifs de réduction de charges.

Par exemple, la réduction générale des cotisations patronales (que l'on appelait avant la "réduction Fillon") allège considérablement la facture pour les salaires proches du SMIC. Cette aide diminue au fur et à mesure que le salaire augmente, jusqu'à disparaître complètement pour les salaires atteignant 1,6 fois le SMIC.

Pour vous donner une idée plus concrète, le tableau ci-dessous détaille une simulation pour un salaire brut mensuel de 2 500 €.

Décomposition des charges sociales pour un salaire brut de 2500 €

Ce tableau illustre la répartition des principales cotisations salariales et patronales pour un salaire brut mensuel de 2500 €, montrant comment on passe du brut au net et au coût total.

Ce découpage montre bien que le salaire brut n'est que le point de départ. Le coût réel pour l'employeur est la somme du salaire brut et de l'ensemble de ces charges patronales. C'est la première brique essentielle pour calculer le coût global d'un salarié.

Identifier les coûts cachés au-delà de la paie

Le calcul du coût d'un salarié pour une entreprise se résume souvent, à tort, à l'addition du salaire brut et des charges patronales. C'est une vision bien trop simpliste. En réalité, une multitude de frais directs et indirects viennent gonfler la note et peuvent peser lourd dans votre budget.

Se fier uniquement à la paie, c'est un peu comme organiser un voyage en ne comptant que le billet d'avion. On oublie vite l'hôtel, les repas, les activités... Pour piloter sereinement vos finances, il est crucial d'anticiper ces coûts "cachés" afin de bâtir un prévisionnel qui tienne la route.

Ces dépenses supplémentaires se divisent en deux grandes familles : les coûts directs, liés aux avantages et au matériel, et les coûts indirects, plus subtils à chiffrer mais tout aussi réels.

Les coûts directs additionnels

Ces frais sont directement liés à la présence du salarié et s'ajoutent à ce qu'on appelle le salaire super-brut. La plupart sont soit obligatoires, soit devenus de véritables standards sur le marché du travail.

Les intégrer dans vos calculs n'est donc pas une option si vous voulez avoir une idée juste du coût réel d'une embauche.

Voici les plus courants :

- Mutuelle et prévoyance : La loi vous impose de proposer une complémentaire santé à vos salariés et de financer au minimum 50 % de la cotisation. La prévoyance, qui couvre les gros pépins (invalidité, décès), est elle aussi souvent imposée par votre convention collective.

- Avantages sociaux : Titres-restaurant, chèques-vacances ou prise en charge des frais de transport (au moins 50 % de l'abonnement aux transports en commun)... Ces avantages représentent un coût direct non négligeable pour vous.

- Équipement du poste de travail : L'achat d'un ordinateur, d'un écran, d'un téléphone pro et des licences logicielles indispensables représente un investissement de départ conséquent, sans oublier les frais de renouvellement à prévoir.

Mine de rien, ces quelques postes peuvent facilement ajouter plusieurs centaines d'euros par mois au coût total de votre salarié.

Les coûts indirects mais stratégiques

Plus discrets, ces coûts sont pourtant essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise et à la bonne intégration de votre nouvelle recrue. Les ignorer, c'est prendre le risque de fausser complètement votre vision de la rentabilité.

On estime souvent que le coût d'un recrutement raté (un départ avant 12 mois) peut coûter à l'entreprise entre 45 000 € et 100 000 €, si l'on inclut les pertes de productivité et les frais pour le remplacer.

Ces coûts couvrent plusieurs aspects :

- Le recrutement : La publication des annonces, le temps précieux passé par vos équipes RH et les managers à faire passer des entretiens, ou encore les honoraires d'un cabinet de recrutement... Tout cela représente un investissement significatif avant même que le salarié n'ait posé un pied dans vos locaux.

- La formation : L'intégration (l'onboarding) et la formation continue sont vitales pour garder un bon niveau de compétences et de productivité. Au-delà du salaire et des cotisations, des investissements comme des certifications peuvent représenter un coût indirect important. Pour vous faire une idée, certaines ressources permettent d'estimer par exemple le coût d'une certification Qualiopi.

- Les frais généraux : Chaque salarié occupe de l'espace. Cela implique donc une part du loyer, des charges (électricité, internet) et des frais administratifs divers. Pour maîtriser ces dépenses, certaines entreprises se tournent vers des solutions plus flexibles ; découvrez comment réduire vos coûts fixes avec un secrétariat à distance.

- Médecine du travail : Les visites médicales obligatoires, à l'embauche puis de manière périodique, sont également à la charge de l'employeur.

En prenant en compte tous ces coûts, directs comme indirects, vous obtiendrez enfin une vue à 360 degrés. C'est la seule façon de prendre une décision d'embauche vraiment éclairée.

Bien, passons maintenant de la théorie à la pratique. Rien de tel que des chiffres concrets pour vraiment comprendre ce que représente le coût d'un salarié pour une entreprise. Chaque profil, du SMIC au cadre dirigeant, a sa propre structure de coût, et c'est essentiel de bien la saisir avant de se lancer dans une embauche.

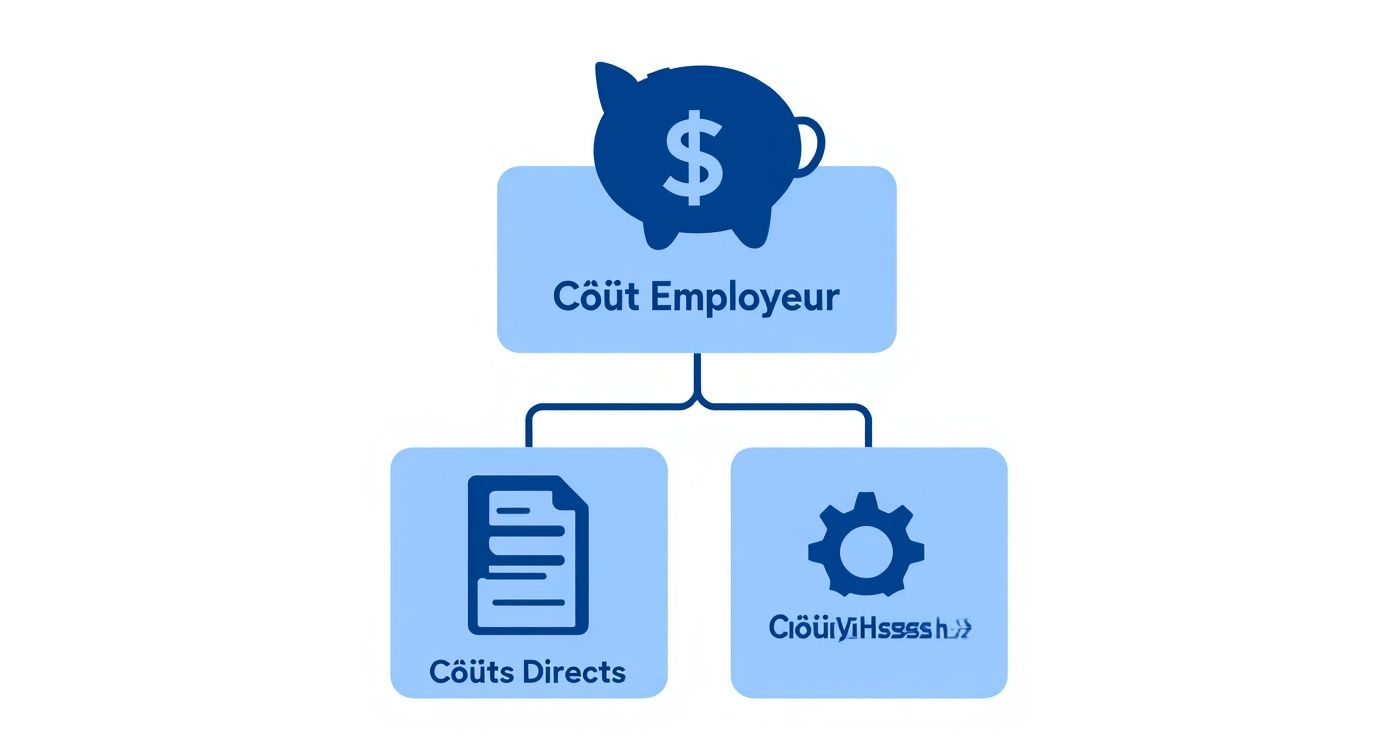

Pour visualiser tout ça, l'infographie ci-dessous est parfaite. Elle montre bien la répartition entre ce qui est directement lié au salaire et ce qui relève des frais annexes.

On voit clairement que le coût total est toujours la somme des dépenses de paie (les coûts directs) et des frais de fonctionnement ou d'investissement (les coûts indirects).

H3 Le coût d'un salarié au SMIC

Prenons le cas le plus courant : un employé payé au SMIC brut. L'État a mis en place des aides, notamment la réduction générale des cotisations patronales (l'ancienne "réduction Fillon"), qui allègent considérablement la facture pour l'employeur.

L'objectif est simple : encourager l'embauche sur ces niveaux de rémunération. Le coût total est donc bien plus maîtrisé.

Voici une petite simulation sur la base du SMIC mensuel brut de 2024 (1 766,92 €) :

- Salaire brut annuel : 21 203 €

- Charges patronales (après réduction) : Environ 850 €

- Coûts annexes estimés (mutuelle, transport...) : 1 200 €

- Coût total annuel estimé : Environ 23 253 €

Le coefficient multiplicateur est ici très faible, autour de 1,10 (coût total divisé par le salaire brut). C'est une estimation qui n'inclut pas les coûts indirects comme une formation spécifique ou le recrutement.

H3 Le coût d'un technicien qualifié

Maintenant, montons un peu en gamme avec un technicien qualifié touchant un salaire brut mensuel de 2 800 €. À ce niveau, les réductions de charges sont beaucoup moins importantes, voire inexistantes. On se rapproche donc des taux de charges patronales pleins.

Pour donner un ordre d'idée, le salaire moyen brut dans le secteur privé en France est de 3 602 € par mois en 2025. Mais attention, les écarts sont énormes : les cadres gagnent en moyenne 4 629 € nets, contre 1 941 € pour les employés. Ces différences se répercutent directement sur le coût pour l'entreprise. Si vous voulez creuser le sujet, vous pouvez consulter cette analyse détaillée sur helloworkplace.fr.

Revenons à notre technicien :

- Salaire brut annuel : 33 600 €

- Charges patronales estimées : 14 112 € (soit environ 42 % du brut)

- Coûts annexes estimés (mutuelle, titres-restaurant, équipement) : 2 500 €

- Coût total annuel estimé : Environ 50 212 €

Ici, le coefficient grimpe à environ 1,49, ce qui est beaucoup plus proche de la moyenne générale constatée.

H3 Le coût d'un cadre supérieur

Enfin, passons à un cadre supérieur avec un salaire brut de 4 500 € par mois. Le calcul change encore. Les charges patronales sont au taux plein, et les coûts indirects (formation continue, outils plus performants, voiture de fonction...) sont souvent plus élevés.

Pour les hauts salaires, le réflexe est d'appliquer un coefficient multiplicateur entre 1,50 et 1,65 sur le salaire brut pour avoir une première estimation du coût total. Et ça, c'est avant même de compter les frais de recrutement ou les bonus !

Faisons la simulation pour ce profil :

- Salaire brut annuel : 54 000 €

- Charges patronales estimées : 22 680 € (toujours un taux de 42 %)

- Coûts annexes et indirects (avantages, matériel, formation) : 5 000 €

- Coût total annuel estimé : Environ 81 680 €

Le coefficient atteint ici 1,51. Ces trois exemples montrent bien à quel point le coût d'un salarié pour une entreprise évolue en fonction du niveau de rémunération.

Pour vous aider à visualiser ces différences, voici un tableau récapitulatif.

Comparaison du coût total annuel pour 3 profils de salariés

Ce tableau met en lumière comment le coût global pour l'employeur et le coefficient de coût évoluent radicalement en fonction du niveau de salaire.

Comme on peut le voir, passer d'un profil SMIC à un cadre ne fait pas que doubler le salaire brut, mais multiplie le coût employeur par plus de trois. C'est pourquoi un calcul précis est indispensable avant chaque décision d'embauche.

Comment optimiser le coût d'un salarié ?

Une fois que le coût d'un salarié pour une entreprise est sur la table, avec tous ses détails, une seule question compte : comment le maîtriser ? L'idée n'est évidemment pas de tirer les salaires vers le bas, mais de jouer intelligemment sur les charges et les frais annexes pour protéger votre rentabilité, sans pour autant perdre en attractivité.

Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour alléger la masse salariale. Ce sont de vrais leviers d'optimisation, parfois méconnus, qui peuvent pourtant faire une sacrée différence sur votre budget annuel.

L'État met en place plusieurs dispositifs pour encourager les entreprises à recruter. Le plus connu est sans doute la réduction générale des cotisations patronales (l'ancienne réduction Fillon). Ce mécanisme permet de diminuer drastiquement les charges sur les salaires allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Pour une TPE ou une PME, c'est un outil vraiment puissant.

Repenser la rémunération au-delà du salaire brut

Une augmentation de salaire brut n'est pas toujours le choix le plus malin, ni pour vous, ni pour votre collaborateur. Il existe d'autres formes de rémunération, bien plus douces sur le plan fiscal, qui méritent vraiment qu'on s'y attarde.

L'épargne salariale, par exemple, est une excellente alternative. Deux mécanismes sont particulièrement intéressants :

- L'intéressement : C'est une prime collective qui dépend directement des performances de l'entreprise (résultats, objectifs atteints). Elle est exonérée de cotisations sociales (hors CSG/CRDS) pour l'entreprise comme pour le salarié.

- La participation : Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et consiste à redistribuer une partie des bénéfices. Elle profite d'avantages fiscaux et sociaux similaires à l'intéressement.

Non seulement ces dispositifs renforcent l'engagement des équipes, mais ils optimisent aussi le coût global. Ils permettent de transformer une charge fixe en une rémunération variable, directement connectée à la réussite de tous.

La clé, c'est de penser en termes de rémunération globale : salaire + avantages. Un package bien ficelé peut être beaucoup plus attractif qu'un salaire brut à peine plus élevé, tout en coûtant moins cher à l'entreprise.

Activer les leviers sur les coûts indirects

L'optimisation ne s'arrête pas à la fiche de paie. Les coûts indirects, que l'on a souvent tendance à voir comme des charges fixes incompressibles, cachent en réalité un potentiel d'économies non négligeable.

Prenez le temps de renégocier régulièrement certains contrats. Le choix d'une mutuelle d'entreprise plus compétitive, par exemple, peut réduire votre part patronale de quelques points sans pour autant sacrifier la qualité de la couverture offerte à vos salariés.

De la même manière, une gestion plus fine des budgets de formation peut générer des économies. Pensez à mutualiser des sessions entre plusieurs collaborateurs, à privilégier les formations organisées en interne ou à utiliser les fonds disponibles via votre OPCO. Ce sont des pistes sérieuses à explorer.

Enfin, une bonne organisation administrative est essentielle pour suivre tous ces coûts et repérer les opportunités. Pour les structures qui veulent rester agiles, l'externalisation de la gestion administrative peut libérer des ressources précieuses et offrir une bien meilleure visibilité sur ces dépenses. En actionnant ces différents leviers, vous transformez une dépense subie en un investissement maîtrisé, au service de votre croissance.

Maîtriser le coût d'un salarié : bien plus qu'une simple dépense

Aborder le coût d'un salarié pour une entreprise non pas comme une charge, mais comme un investissement stratégique, c’est le premier réflexe d’une gestion saine. Pour une estimation rapide, beaucoup d’entrepreneurs retiennent une règle simple : le coût global représente environ le salaire brut multiplié par un coefficient de 1,45 à 1,65. Bien sûr, cela ne tient pas compte des frais indirects qui viennent s’ajouter.

Mais savoir le calculer avec précision change tout. C’est ce qui vous permet de fixer vos prix de vente sans naviguer à vue, de bâtir des business plans qui tiennent la route et, surtout, de prendre des décisions de recrutement vraiment éclairées. Quand on sait que le coût horaire moyen du travail en France a grimpé à 43,7 € en 2024, on comprend vite que chaque heure compte et que l'approximation n'est plus une option. Pour ceux qui aiment creuser les chiffres, vous pouvez d'ailleurs consulter les données complètes sur contrepoints.org.

Au fond, ce calcul est bien plus qu'une ligne dans un tableur. C'est un indicateur de performance essentiel qui, une fois maîtrisé, devient un véritable moteur pour assurer la croissance durable et la rentabilité de votre entreprise. N'hésitez jamais à vous faire accompagner pour sécuriser ces calculs, car une erreur peut coûter cher.

Questions fréquentes sur le coût d'un salarié

Se plonger dans les chiffres du coût d'un salarié pour l'entreprise peut vite donner le vertige. Pour vous aider à y voir plus clair, voici des réponses concrètes aux questions que les entrepreneurs se posent le plus souvent.

Quel coefficient simple pour une estimation rapide ?

Pour avoir une première idée, l'astuce la plus rapide est de multiplier le salaire brut par un coefficient. Attention, celui-ci n'est pas une formule magique : il varie selon le niveau de rémunération.

Pour faire simple, partez sur un coefficient d’environ 1,45 pour un salaire proche du SMIC, un chiffre assez bas grâce aux réductions de charges. En revanche, il peut grimper jusqu'à 1,65 pour les salaires plus élevés.

Gardez bien en tête que ce calcul n'inclut que le salaire et les charges sociales. C'est une base, à laquelle il faudra toujours ajouter les autres frais : mutuelle, titres-restaurant, matériel informatique, etc.

Les aides à l'embauche ont-elles un impact significatif ?

Absolument. Et leur impact est tout sauf anecdotique. La réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction Fillon), par exemple, fait chuter drastiquement les charges sur les salaires allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Ces embauches deviennent tout de suite beaucoup plus accessibles.

D'autres dispositifs ciblés sont aussi redoutablement efficaces :

- Les contrats d'apprentissage offrent des exonérations de charges quasi totales et une aide financière directe qui change la donne.

- Les contrats de professionnalisation bénéficient également de conditions très avantageuses pour l'employeur.

Ces coups de pouce peuvent alléger considérablement votre budget, surtout durant la première année du contrat. Il serait dommage de passer à côté.

Le calcul est-il le même pour un stagiaire ou un alternant ?

Non, et la différence est énorme. Le calcul est radicalement différent, et surtout bien plus avantageux pour vous. Un stagiaire ne touche pas un salaire mais une gratification. En dessous d'un certain seuil légal, celle-ci est totalement exonérée de charges sociales.

Pour un alternant, le salaire est un pourcentage du SMIC. Et c'est là que ça devient intéressant : l'entreprise bénéficie de très importantes exonérations de charges et d'aides de l'État. Au bout du compte, le coût réel d’un alternant n'a rien à voir avec celui d’un salarié en CDI classique.

Maîtriser ces calculs, c'est sécuriser vos décisions d'embauche. Mais pour aller plus loin et optimiser toute votre gestion administrative, déléguer est souvent la meilleure stratégie. Chez Assistant Ventures, nous aidons les entrepreneurs à se concentrer sur leur croissance en prenant en charge leurs tâches les plus chronophages. Découvrez comment nos assistants virtuels peuvent transformer votre quotidien.